- En quoi une refondation fiscale est-elle indispensable dans la lutte contre le changement climatique ?

- Pourquoi ne pas simplement modifier la tranche marginale d’imposition supérieure, en la passant par exemple de 45 % à 60 % ?

- Pourquoi passer d’un barème de taux marginal à un barème de taux moyen ?

- Pourquoi ne pas adapter le système de tranches de revenus au calcul direct du taux moyen d’imposition, comme proposé par Thomas Piketty ?

- Pourquoi ne pas proposer un véritable impôt « exponentiel » ?

- En quoi le barème d’imposition proposé ne comporte pas d’effets de seuils ?

- Quelle est la signification des deux paramètres du barème proposé ? Comment définir les valeurs de ces paramètres en fonction de la politique fiscale souhaitée ?

- Pourquoi la fonction de taux moyen d’imposition proposée est-elle plus simple que celle du système actuel de tranches de taux marginal ?

- La formulation proposée est-elle applicable à l’imposition sur les successions ou sur les patrimoines ?

- Pourquoi le barème de taux marginal utilisé sur le site n’est-il pas à jour ?

1) En quoi une refondation fiscale est-elle indispensable dans la lutte contre le changement climatique ?

Une lutte efficace contre le changement climatique doit s’appuyer inévitablement sur une imposition indirecte de l’usage du carbone, seule à même de mener in fine aux changements souhaités dans le cadre du système économique actuel. La crise des Gilets Jaunes en France a montré combien la taxation des énergies carbonées, et en premier lieu des carburants, était insupportable pour les foyers modestes et les classes moyennes. Pour les foyers n’ayant pas la capacité financière de s’adapter rapidement, les taxes liées à la consommation d’énergie carbonée pour les transports ou pour l’habitation pèseront lourdement à court / moyen terme (tant que les investissements permettant effectivement la décarbonation n’ont pas été effectués par ces foyers). Certes, la taxe carbone et plus généralement les taxes indirectes sur les énergies carbonées – y compris les carburants – inciteront l’ensemble des foyers à faire au plus vite cette transition, mais ce seront effectivement les foyers modestes qui mettront le plus de temps, en moyenne, pour faire cette transition du fait de leurs capacités financières limitées.

Il est donc indispensable d’accompagner financièrement les foyers modestes et les classes moyennes dans cette transition. Une baisse significative de l’impôt sur le revenu (incluant CSG et CRDS) pour les foyers modestes sera la meilleure solution pour amortir dans le temps le surcoût de la taxation indirecte des énergies carbonées pour ces mêmes foyers. C’est de plus une solution plus pérenne et plus efficace que la distribution ponctuelle de chèques pour une part des foyers, comme déjà mise en œuvre. A contrario, les foyers de revenus élevés auront toutes les capacités financières d’investissement pour réduire rapidement leur consommation de carbone, et devraient donc être rapidement moins impactés par la taxation indirecte sur les énergies carbonées. Il est ainsi complètement légitime de demander à ces foyers de revenus élevés un effort additionnel en termes de taxation directe sur les revenus. Cet effort de solidarité des revenus élevés vers les revenus modestes est ainsi le moyen le plus légitime et le plus efficace pour accompagner la transition écologique de la société tout entière. Or la progressivité de l’impôt sur le revenu n’existe plus en pratique, comme l’avait analysé Thomas Piketty [5].

Une refondation de l’impôt sur le revenu est donc indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Elle passe en particulier par une redistribution et le rétablissement d’une véritable progressivité de l’impôt.

2) Pourquoi ne pas simplement modifier la tranche marginale d’imposition supérieure, en la passant par exemple de 45 % à 60 % ?

Le système actuel d’imposition sur le revenu est basé sur différentes tranches de revenus, chacune de ces tranches étant caractérisée par une valeur fixe de taux marginal, avec le barème suivant pour 2023 (imposition sur les revenus de 2022) [7] :

– Jusqu’à 10 777 € de revenu annuel : taux marginal d’imposition de 0 %

– De 10 778 € à 27 478 € de revenu annuel : taux marginal d’imposition de 11 %

– De 27 479 € à 78 570 € de revenu annuel : taux marginal d’imposition de 30 %

– De 78 571 € à 168 994 € de revenu annuel : taux marginal d’imposition de 41 %

– Plus de 168 994 € de revenu annuel : taux marginal d’imposition de 45 %

En pratique, il faudrait ajouter à ces taux la CSG et la CRDS, équivalentes à environ 10,2 % de prélèvement sur l’ensemble des revenus nets imposables.

Ce système n’est pas transparent sur le taux moyen d’impôt résultant des tranches marginales. Par exemple, un revenu mensuel de 15 000 €, qui est bien dans la tranche marginale de 45 %, n’est en fait taxé qu’à un taux moyen de 32,9 % environ. Si cette tranche marginale passait de 45 % à 60 % de taux marginal, le revenu mensuel de 15 000 €, passerait d’un taux moyen de 32,9 % à 33,8 % seulement. Pour un revenu mensuel de 40 000 €, largement au-dessus du seuil de cette tranche marginale, le taux moyen passerait de 40,5 % à 50,2 % pour un accroissement du taux marginal de 45 % à 60 %.

Ce système est ainsi biaisé et donne l’impression, largement erronée, que les hauts revenus sont déjà énormément taxés. Ce n’est pas la réalité. En fait, les revenus élevés bénéficient aussi des tranches de faible taux marginal, pour une fraction de leurs revenus, et cela explique la différence significative entre taux marginal et taux moyen. On peut d’ailleurs montrer que le taux moyen obtenu est toujours inférieur au taux marginal lorsque le système d’imposition est progressif.

3) Pourquoi passer d’un barème de taux marginal à un barème de taux moyen ?

Le système actuel de tranches marginales d’imposition n’est pas transparent sur le taux moyen d’impôt résultant des tranches marginales. Par exemple, un revenu mensuel de 15 000 €, qui est dans la tranche marginale de 45 %, n’est en fait taxé qu’à un taux moyen de 32,9 % environ. Ce système donne l’impression, largement erronée, que les très hauts revenus sont déjà énormément taxés. Ce n’est pas la réalité car ces revenus bénéficient aussi des tranches de faible taux marginal pour une fraction de leurs revenus. On peut d’ailleurs montrer que le taux moyen obtenu est toujours inférieur au taux marginal lorsque le système d’imposition est progressif.

Le système de tranches marginales d’imposition est théoriquement simple mais illisible en pratique. Il est d’ailleurs probable que peu de foyers fiscaux connaissent leur taux marginal d’imposition, qui est un chiffre purement « théorique ». Au contraire, avec la mise en place du prélèvement à la source, chacun peut connaitre maintenant son taux moyen d’imposition : c’est un chiffre très concret puisqu’il correspond à la fraction du revenu effectivement versée sous forme d’impôt.

Un nouveau système d’imposition, pour être à la fois transparent et efficace, se doit donc d’être basé sur un calcul direct du taux moyen d’imposition, comme proposé en 2011 par Thomas Piketty [5].

4) Pourquoi ne pas adapter le système de tranches de revenus au calcul direct du taux moyen d’imposition, comme proposé par Thomas Piketty ?

Pour rendre le système d’imposition sur le revenu transparent et de nouveau progressif, Thomas Piketty a proposé un barème d’imposition basé sur le taux moyen [5]. Le taux moyen est donné explicitement pour 6 valeurs différentes de revenus, la fonction de taux moyen étant ensuite extrapolée linéairement pour les valeurs de revenus intermédiaires. Le barème a ainsi un grand niveau de flexibilité et d’ajustement de la pression fiscale sur différentes plages de revenus.

Cependant, ce système reste complexe et nécessite de fixer 12 paramètres indépendants (6 valeurs de revenus de référence associées aux 6 valeurs de taux moyens correspondants). Par ailleurs, les ruptures de pentes de la fonction de taux moyen aux valeurs de revenus de référence induisent des discontinuités du taux marginal d’imposition, ce qui peut être considéré comme inéquitable. Autrement dit, cette fonction de taux moyen d’imposition n’échappe pas à des effets de seuils de revenus tout comme le système actuel de tranches marginales d’imposition.

Un nouveau système d’imposition, pour être à la fois transparent, efficace, et équitable, se doit d’éviter les effets de seuils de revenus. Il doit donc être basé sur une fonction de taux moyen d’imposition qui soit suffisamment « lisse » d’un point de vue mathématique, en pratique dérivable pour toute valeur de revenu et avec une fonction dérivée elle-même continue.

5) Pourquoi ne pas proposer un véritable impôt « exponentiel » ?

Plusieurs contributions au grand débat national en 2019 ont proposé un impôt « exponentiel », mais sans expliquer concrètement comment cela pourrait s’appliquer de façon réaliste. L’imaginaire associé à la fonction exponentielle est celle d’une « croissance infinie ». Une simple fonction exponentielle croissante ne serait pas applicable à une fonction de taux moyen d’imposition, qui doit par essence rester inférieure à 100 % (l’impôt ne peut pas matériellement être supérieur au revenu). Par ailleurs, il est réaliste de garantir que le taux moyen d’imposition ne pourra pas être supérieur à un taux maximum, noté TM. Ce taux maximum a pour objectif de garantir que l’impôt n’est pas confiscatoire (donc TM < 100 %). Cette valeur de taux maximum a bien sûr un sens politique fort puisqu’il représente le taux maximum d’imposition des revenus très élevés.

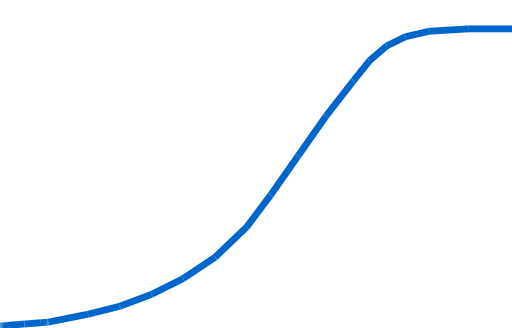

Actuellement, le rôle de taux maximum d’imposition est joué par le taux marginal de la dernière tranche marginale d’imposition (45 %). Or, pour les revenus de cette tranche d’imposition, l’écart entre les 45 % de taux marginal et le taux moyen varie proportionnellement à l’inverse du revenu. Autrement dit, le taux moyen du système actuel ne tend que « lentement » vers le taux maximum de 45 %. Notre proposition se base bien sur une fonction exponentielle, mais c’est précisément l’écart entre le taux maximum et le taux moyen qui suit une fonction exponentielle décroissante. Ainsi, du fait des propriétés de l’exponentielle, le taux moyen d’imposition tend « rapidement » vers le taux maximum TM lorsque le revenu devient élevé. Cette formulation permet ainsi une grande efficacité de l’impôt sur les très hauts revenus.

6) En quoi le barème d’imposition proposé ne comporte pas d’effets de seuils ?

La formulation proposée, donnant le taux moyen d’imposition en fonction du revenu, est une fonction mathématique simple, dépendant du revenu bien sûr, mais aussi de deux paramètres ajustables, le taux maximum d’imposition TM et le revenu pivot Rpiv. Cette fonction est infiniment dérivable et continue, ce qui garantit une courbe extrêmement « lisse » et régulière. De plus, le taux marginal d’imposition qui peut être déduit de la fonction de taux moyen, possède les mêmes propriétés de régularité.

Par ailleurs, le revenu pivot Rpiv n’est pas un « seuil » de revenu car son « franchissement » n’induit pas de changement brutal de la courbe d’imposition. Ce revenu de référence est représentatif des revenus dits « élevés » au sens du barème d’imposition. Il caractérise la pression fiscale globale du barème d’imposition, et permet aussi une estimation du taux d’imposition des revenus modestes sous la forme T ~ R / Rpiv.

7) Quelle est la signification des deux paramètres du barème proposé ? Comment définir les valeurs de ces paramètres en fonction de la politique fiscale souhaitée ?

Le revenu pivot Rpiv est un revenu de référence caractérisant les revenus élevés : il définit une zone de transition continue entre les revenus des foyers modestes et classes moyennes d’une part, et les revenus très élevés d’autre part. Il permet par ailleurs d’estimer très simplement le taux moyen d’imposition des foyers modestes par la relation approchée T ~ R / Rpiv, sachant que cette relation est valide lorsque le revenu est faible devant le revenu pivot. A contrario, le deuxième paramètre du barème proposé, à savoir le taux maximum TM , permet d’estimer très simplement le taux moyen d’imposition des revenus très élevés par la relation approchée T ~ TM, sachant que cette relation est valide lorsque le revenu est grand devant le revenu pivot.

On voit ainsi que les deux paramètres du barème proposé gouvernent respectivement, et de manière indépendante, l’imposition des revenus modestes et celle des revenus très élevés. L’expression mathématique du barème proposé assure ensuite une progression lisse et continue du taux moyen d’imposition dans la zone de transition se situant de part et d’autre du revenu pivot.

Une politique fiscale simple et transparente peut alors être implémentée à travers ces deux paramètres :

- Une variation du taux maximum TM permet d’ajuster directement le taux moyen d’imposition des revenus très élevés, avec un impact négligeable sur le taux d’imposition des foyers modestes ;

- Une variation du revenu pivot Rpiv permet d’ajuster la pression fiscale sur la majeure partie de la population, sans aucun effet sur le taux d’imposition des revenus très élevés devant ce revenu pivot. Par exemple, c’est ce revenu pivot qu’il faudra augmenter pour baisser la pression fiscale globale, ou simplement pour prendre en compte le taux d’inflation annuel, à pression fiscale constante.

8) Pourquoi la fonction de taux moyen d’imposition proposée est-elle plus simple que celle du système actuel de tranches de taux marginal ?

La fonction de taux moyen d’imposition proposée ne comporte que 2 paramètres indépendants, le taux maximum TM et le revenu pivot Rpiv. Elle est ainsi plus simple que le système actuel basé sur des seuils de revenus et des taux marginaux d’imposition, qui comporte 9 paramètres à ajuster (5 taux marginaux et 4 seuils de revenus). Elle est aussi plus simple que la fonction de taux moyen proposée par Thomas Piketty, qui nécessite 12 paramètres indépendants (6 revenus de référence associés à 6 valeurs de taux moyens).

Pour se convaincre de la simplification apportée par le barème proposé, donnons l’expression des fonctions de taux moyens T en fonction du revenu R pour le barème actuel et pour la formulation proposée. Le taux de CSG + CRDS est noté CSGRDS, les taux marginaux et seuils inférieurs et supérieurs de revenus du barème actuel pour la tranche i sont notés Ti , Ri min , Ri max respectivement, R4 max étant considéré comme infini.

- Taux moyen actuel (incluant CSG et CRDS) :

- Taux moyen proposé (incluant CSG et CRDS) :

Du fait de l’utilisation d’une fonction exponentielle, la fonction proposée est certes « en rupture » par rapport aux pratiques actuelles faisant appel à des fonctions constantes ou linéaires « par morceaux » (ou par tranches), mais son expression est en fait mathématiquement relativement simple. Par ailleurs, l’argument de la complexité mathématique de la fonction exponentielle serait un faux argument : peu de personnes savent en pratique calculer leur taux moyen d’imposition à partir des tranches marginales, chacun ne peut en pratique que constater le résultat du barème de taux marginal sur sa valeur de taux moyen d’imposition, c’est-à-dire la fraction de ses revenus effectivement versée sous forme d’impôt.

Un calcul direct du taux moyen est en fait un aboutissement logique de la réforme du prélèvement à la source. L’administration fiscale pourrait simplement mettre à disposition des abaques de taux moyen en fonction du revenu, ainsi qu’un outil web permettant à chacun de calculer son taux moyen d’imposition, tel qu’il sera indiqué sur les avis d’imposition [6]. Enfin, comme la fonction proposée ne comporte que 2 paramètres, les contribuables pourront aisément se les approprier, sur la base de quelques explications simples données par l’administration fiscale.

9) La formulation proposée est-elle applicable à l’imposition sur les successions ou sur les patrimoines ?

Oui, la formulation proposée est complètement transposable à l’imposition sur les patrimoines ou sur les successions. Les principes seraient les mêmes, à savoir la définition de deux paramètres ajustables : (i) un taux maximum d’imposition TM, et (ii) une valeur « pivot » (succession pivot ou patrimoine pivot). Cette valeur pivot de succession ou de patrimoine serait représentative des successions ou patrimoines importants, taxés à un taux moyen proche du taux maximum TM. Comme pour l’impôt sur le revenu, la valeur « pivot » détermine la pression fiscale globale, mais n’induit aucun effet de seuil de succession ou de seuil de patrimoine. Les mêmes variantes sont aussi applicables, y compris un abattement sur la succession ou sur le patrimoine pour ne taxer qu’à partir d’un certain niveau de succession ou de patrimoine.

10) Pourquoi le barème de taux marginal utilisé sur le site n’est-il pas à jour ?

Tous les documents, chiffres, illustrations et tableaux présentés sur l’ensemble du site ont pris comme référence le barème 2023 (sur les revenus de 2022) [7] du système actuel d’impôt sur le revenu en tranches de taux marginal, l’étude approfondie servant de base à ce site web ayant été réalisée en 2023. Les termes « barème actuel » ou « taux actuel » font de ce fait référence à ce barème 2023 et les données obtenues ne sont donc pas directement comparables avec le barème 2025 (sur les revenus de 2024) [4] du système actuel d’impôt sur le revenu en tranches de taux marginal.

Néanmoins, comme le barème 2025 n’est qu’un décalage des seuils de revenus prenant en compte une inflation totale de 6,69 % sur 2 ans, toutes les comparaisons effectuées sont aisément transposables avec le barème 2025. Il suffit pour cela d’augmenter de 6,69 % toutes les valeurs de revenus ou montants d’impôts indiqués sur l’ensemble du site. Dans les exemples de courbes d’imposition présentés sur le site, l’ajustement au barème 2025 consisterait donc à simplement augmenter de 6,69 % un des 2 paramètres ajustables du modèle, à savoir le revenu pivot.